刘女士今年67岁,已绝经10余年,4个月前发现外阴有肿块伴有分泌物增多,外阴刺痛,后行肿块组织活检提示外阴鳞状细胞癌。今年10月在我院妇产科行根治性双侧会阴切除术、腹股沟淋巴结切除术。

外阴恶性肿瘤约占女性生殖道原发恶性肿瘤的3%~5%,以外阴鳞状细胞癌(vulvar squamous cell carcinoma)最常见,占全部外阴恶性肿瘤的 80%~90%,主要发生于绝经后女性,年轻女性发病率有升高趋势。

【发病相关因素】

HPV 感染:40%~60%的外阴癌与HPV感染相关,其中HPV 16 型感染超过50%;

非HPV感染相关因素:种族、高龄、吸烟、外阴苔藓类病变或外阴炎症、人类免疫缺陷病毒感染等。

【临床表现】

1. 症状:早期可能无症状。最常见的症状是外阴瘙痒、局部肿块或溃疡,合并感染。晚期可能出现疼痛、渗液和出血。

2. 体征:癌灶以大阴唇最多见,其次为小阴唇、阴蒂、会阴、尿道外口、肛门周围等。若已转移至腹股沟淋巴结,可触及增大、质硬、活动或固定的淋巴结。

【诊断】

需要对患者进行全面评估。1.详细了解病史、症状及行妇科检查:应注意病灶部位、大小、质地、活动度、色素改变,与邻近器官关系(尿道、阴道、肛门、直肠有无受累)及双侧腹股沟区是否有肿大的淋巴结,并应仔细检查阴道、子宫颈以排除有无其他部位肿瘤。

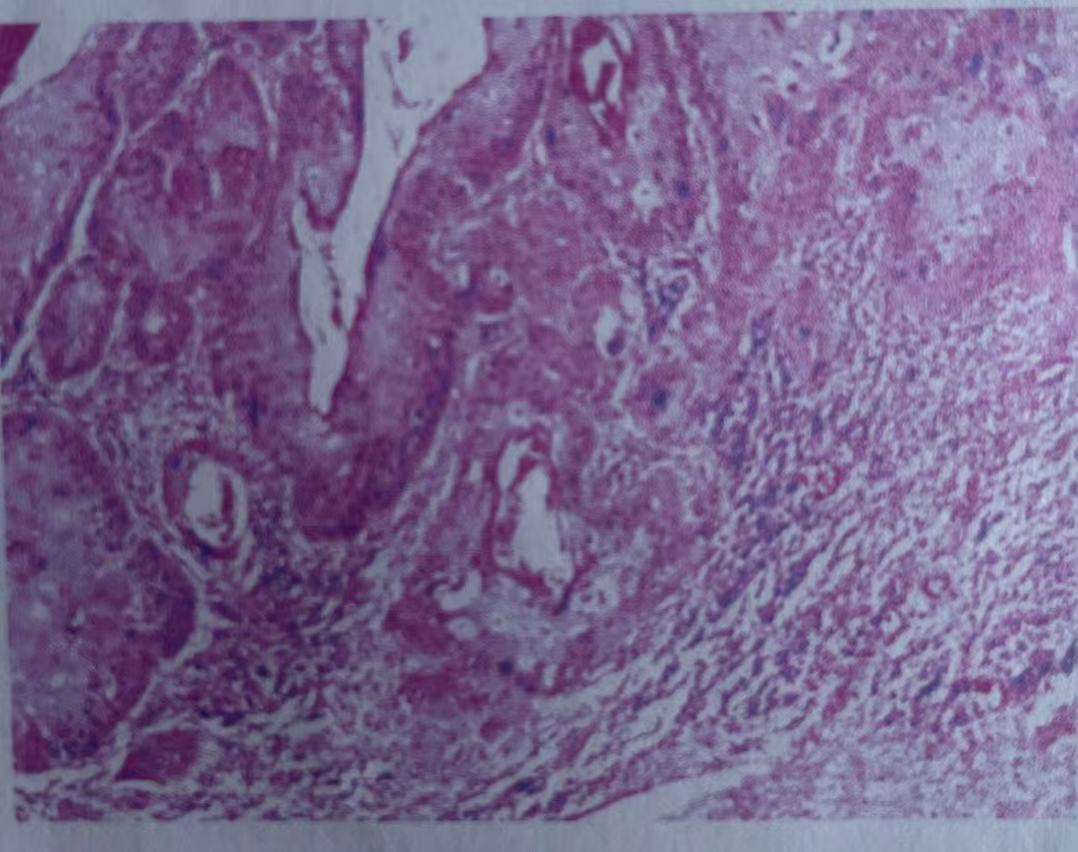

2.组织病理学检查:是确诊外阴癌的唯一方法。对外阴赘生物、溃疡和可疑病灶均需尽早做活组织病理学检查,取材应有足够的深度,建议包含邻近的正常皮肤及皮下组织,可在阴道镜指引下于可疑病灶部位活检。

3.其他:外阴细胞学检查、影像学检查(超声、磁共振成像、CT、全身 PET/CT)、膀胱镜和直肠镜检查、HPV 检测、HIV 检测等 有助于诊断和鉴别诊断。

4.晚期、转移和复发的患者可行错配修复(mismatch repair,MMR)、微卫星不稳定性(microsatellite instability,MSI)、程序性死亡蛋白配体 1(programmed death-ligand 1,PD-L1)、 肿瘤突变负荷(tumor mutation burden,TMB)和 / 或 NTRK 基因融合检测。

【治疗】

早期肿瘤以手术为主;局部晚期肿瘤可采用手术结合放化疗;晚期、转移肿瘤则选择姑息性放化疗、对症及支持治疗。早期患者在不影响预后的前提下,尽量缩小手术范围,最大限度保留外阴的正常结构,以提高生活质量。

【预后】

外阴鳞癌患者总体预后较好,5年生存率为70%左右。预后影响因素为肿瘤分期、分级、年龄、肿瘤大小和淋巴脉管间隙浸润等。其中,肿瘤分期和腹股沟淋巴结转移数量及状况是最重要的预后影响因素。

【随访】

外阴癌治疗后前2 年每 3~6 个月随访 1 次,第 3~5 年每 6~12 个月随访 1 次,以后每年随访 1 次。 建议行子宫颈 / 阴道细胞学检查和HPV 检测以早期发现下生殖道上皮内病变,放疗会影响细胞学结果的准确性。怀疑复发者需行影像学及实验室检查。

【预防】

保持外阴清洁,尤其经期。

预防感染,如有炎症等及时治疗。

早发现早治疗,如发现外阴有肿块、瘙痒、白斑等及时到医院检查,及时发现病情。

定期体检,预防疾病发生。

注意饮食,多吃蔬菜水果,增强自身抵抗力和免疫力。